はじめに

今回はカスパー・ダーヴィット・フリードリヒの『雲海の上の旅人』を解説します。

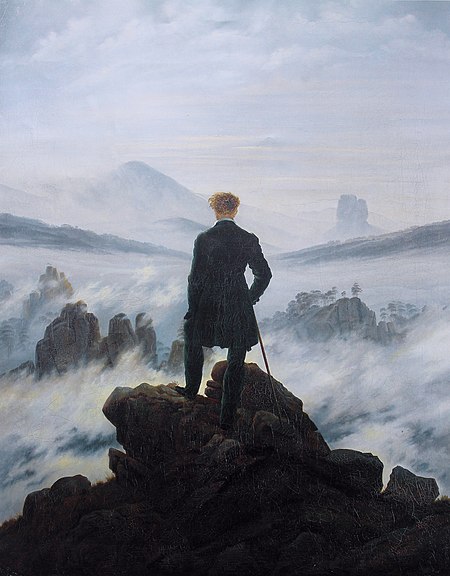

『雲海の上の旅人』解説

ドイツ・ロマン主義の画家フリードリヒは、広大な自然の中に人物を小さく点在させた風景がを多く描いたことで知られています。

今回紹介する『雲海の上の旅人』もその一枚です。

最前面に岩の上に立つ男の後ろ姿が描かれ、雲海に覆われた壮大な風景を眺める構図が採られています。

こうした風景画には、自然と人間が根源的にはつながっているものであるということ、そしてそれを超えたものを表現したいというフリードリヒ独自の宗教的感情が反映されていると考えられています。

フリードリヒは青年期までに弟、母、妹、姉を失うなど、度重なる死を経験してきた人物でした。そうした経緯から内向的な性格に拍車がかかり、霧や氷に覆われた世界や幻想的な大自然など、自然に対する宗教的な畏敬の念を感じさせる作品を多く生み出されました。

こうして絵を並べてみると「瞑想的」という言葉が雰囲気とマッチしているように思われます。自然と向き合い続けたフリードリヒの絵は、我々日本人が見ても感じる部分が多いのではないでしょうか。

参考文献

本記事は『1日1ページで世界の名画が分かる366日の西洋美術』(瀧澤秀保 監修)を参考にしています

綺麗な絵がたくさん載っています!ぜひ楽しんで下さいね!