はじめに

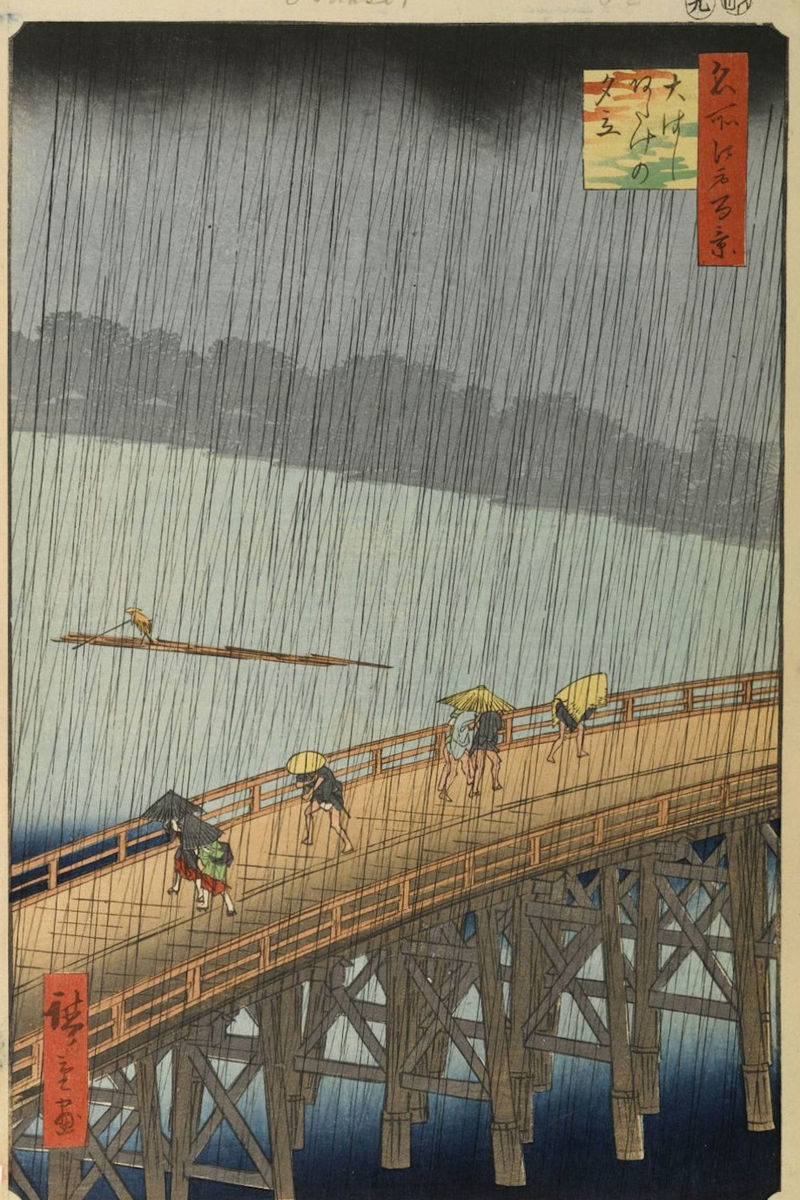

今回は歌川広重の『名所江戸百景「おおはしあたけの夕立」』(山口県立萩美術館・浦上記念館 ほか所蔵)を解説していきます。

『名所江戸百景「おおはしあたけの夕立」』解説

名所江戸百景とは?

「名所江戸百景」とは、読んで字のごとく、広重が江戸の約二年半かけて描いた江戸の名所の連作です。

今回紹介する作品にも、右上には「名所江戸百景」のシリーズ名と作品の題名が、左下には「広重画」のサインが刷り込まれています。

描写

隅田川にかから大橋(現在の新大橋)における夏の夕立の情景です。いきなり降ってきた強い雨に人々が慌てて走り交います。

対岸の深川安宅地区一帯は雨にかすみ、ただ一色の淡いシルエットに省略されています。

雨ももちろんそうなのですが、単純化された人の描写など、日本画には漫画的な表現が脈々と流れていることを感じます。

画面には無駄な描写が全くなく、簡潔さに貫かれています。これは網膜に映ったものの全てを細部まで詰め込んだような西洋画とはずいぶん趣が異なります。

極めて質素だからこそ、見ている者の感受性の幅のなかに絵ができあがってくるといった具合で、見る人それぞれが情景に対する自分なりの思いを抱くのです。

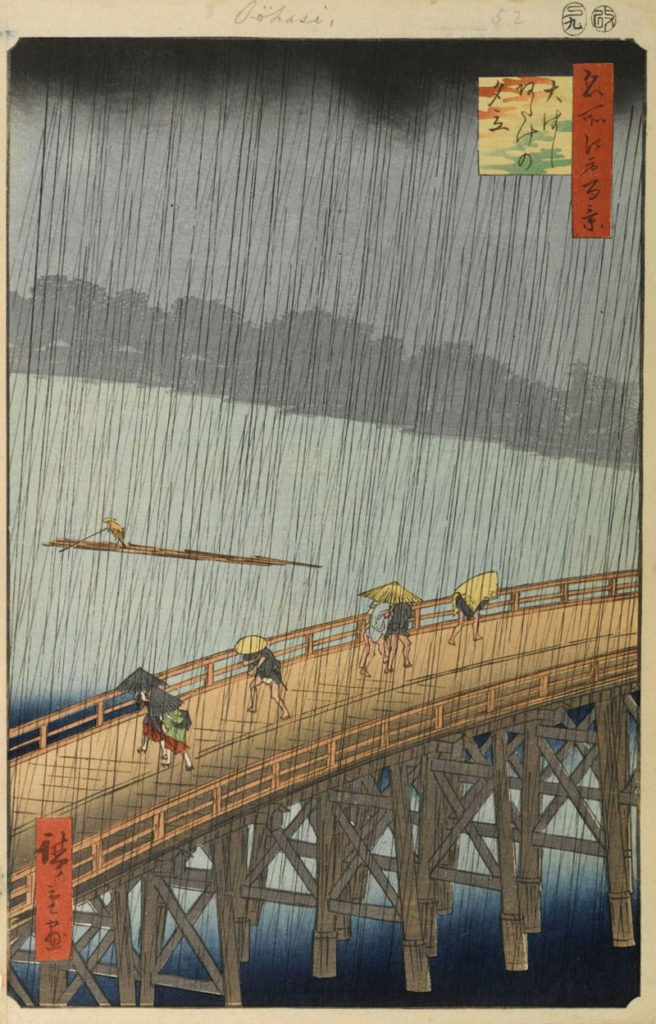

こうして写真と比べてみると広重は俯瞰する視点から描いていることが分かりますね。一体どこから描いてのでしょう?

特徴

天から降る雨を線として絵に描くのは日本だけです。外国では雨を絵の中にたくさんの直線として描くことはありませんでした。漫画的な表現のはじまりとも言えそうです。

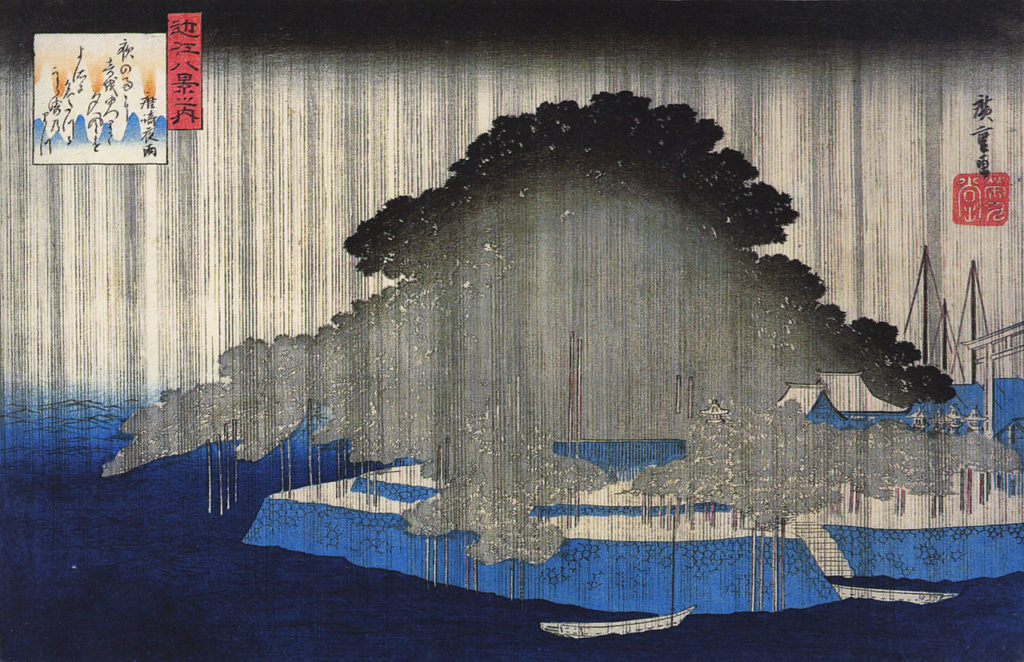

この直線の雨の表現は、広重の他の作品にも見ることが出来ます。

暴風雨の様子がよく伝わってきます。広重と言い北斎といい、目に見えないはずの風を描くのが上手いですよね。

英語だとHeavy rain(大雨)と出てくるのですが、文字通りの「重い雨」という印象を与えるのに線の技法は適しているのかもしれません。

広重とゴッホ

浮世絵がパリで流行ったことは有名ですが、ゴッホは特に広重に影響を受けており、作品の模写もしています。

模写の中にもゴッホらしさが垣間見える

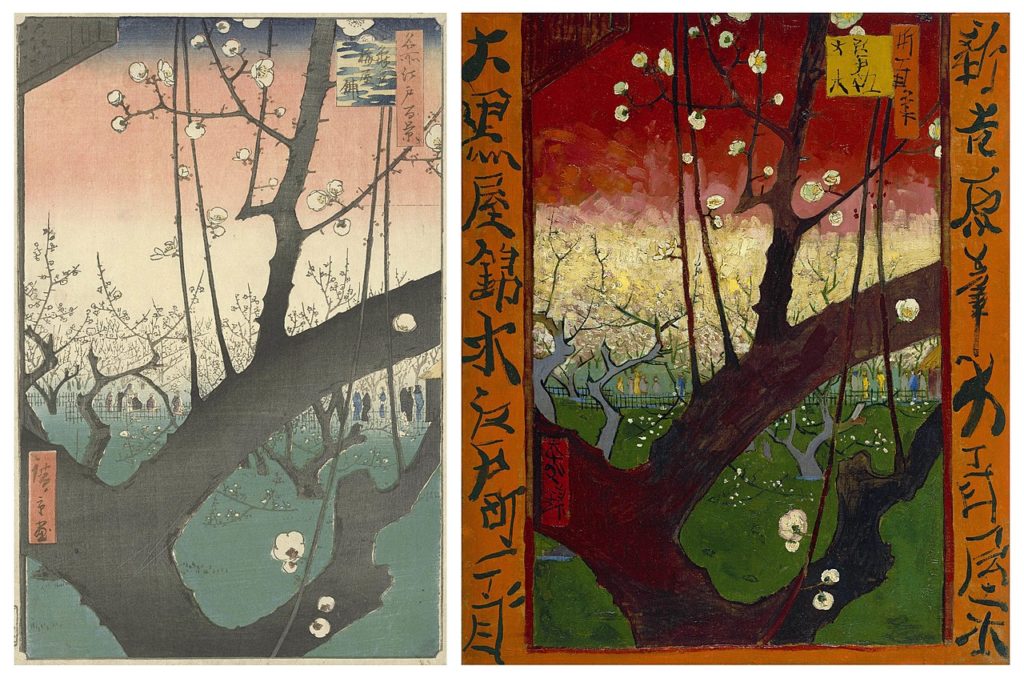

本作品の他にも、『名所江戸百景 亀戸梅屋舗』を模写しています。

正解は左が広重で、右がゴッホ。やはりゴッホのものは色彩が濃い。

『名所江戸百景 亀戸梅屋舗』(歌川広重、ブルックリン美術館)(ゴッホ、ゴッホ美術館)

参考文献

『日本美術101鑑賞ガイドブック』

この記事は『日本美術101鑑賞ガイドブック』(神林恒道 新関伸也編)を参考にしています。

日本美術に興味ある人におススメです。