はじめに

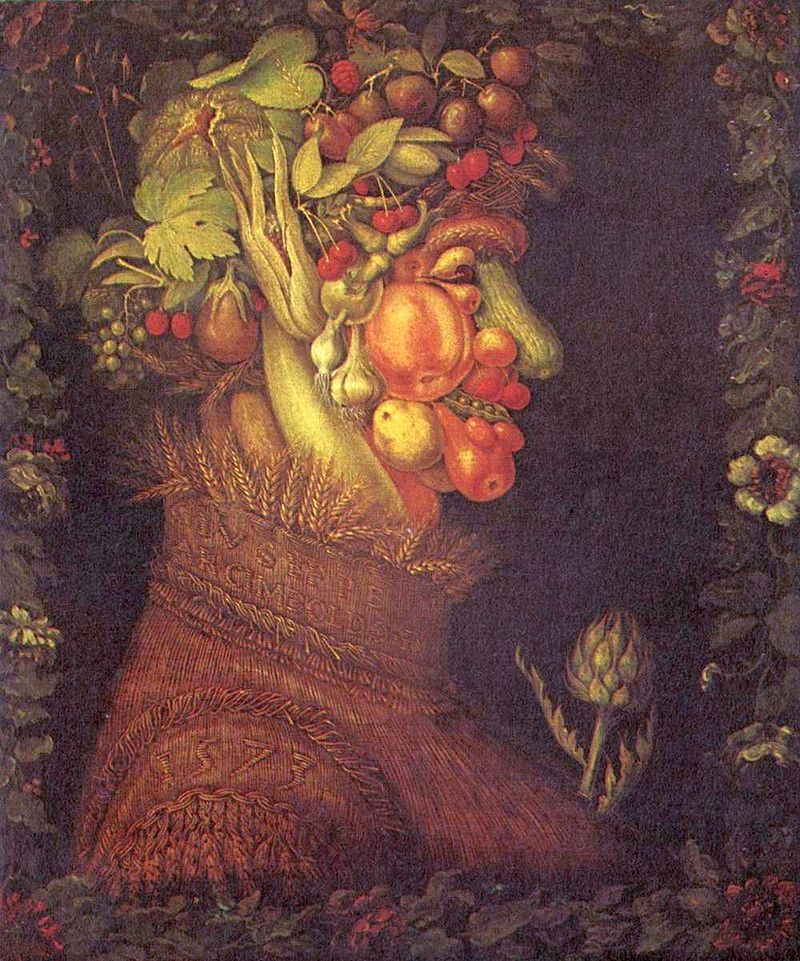

今回はウイーン美術史美術館所蔵、アンチンボルドの『夏』について解説していきます。

この重厚な雰囲気がいかにもウィーンっぽい。

『夏』解説

アンチンボルドの巧みな配置と構成によって、キュウリ、ナス、サヤエンドウ、桃、サクランボウ、麦などの夏の収穫物が人の顔となっています。アイデアの斬新さは然ることながら、その緻密で質感豊かな描写からはアンチンボルドの画力の高さが伺われます。

気持ち悪いようでずっと見ていると魅力的な絵で引き込まれる。不思議。よく考えたら本当に発想が斬新ですよね。「野菜をつかって人の顔を作ろう」なんて誰も考えない…いや、子供とかなら遊びでやりそう。子供は芸術家で芸術家はこどもの様な自由な考えを持っているんですね。

この『夏』は、彼が宮廷画家として仕えていたハプスブルク家に献上した絵の一枚です。『夏』を含む「四季」の連作と、それと対になる「四代元素」の連作四点を時の神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世に差し出しています。

動物!下手をすると人の顔に見えなくなります。野菜の方より狂気を感じるのは私だけでしょうか。特に頭部。

今度は海の生き物たち。亀の顔がやけに凛々しい笑

ライオンキングみたい。

頭が大変なことになってます

「四季」の連作は人生の四段階、つまり思春期、成熟期、壮年期、老年期と対応しており、最も活力に満ちた『夏』を受け取った皇帝はさぞ喜んだのではないかと推測されます。

尚、アンチンボルドが最期に仕えたルドルフ2世もこの奇想な絵を好み、アンチンボルドに自身の正面向きの肖像画を果物や野菜の集合で描かせています。

頭が爆発しています。

アンチンボルドとルーブル美術館

「四季」の連作は評判が良かったらしく、皇帝の求めに応じて何度もコピーが作られました。その一組はルーブル美術館にも所蔵されています。

参考文献

『西洋美術101鑑賞ガイドブック』(神林恒道、新関伸也編)

非常に読みやすい本なので、興味を持った方は読んでみて下さい。